生鮮コーヒー豆のグリホサート残留分析結果2021

はじめに

私たちの生活に定着しているコーヒー、その消費量は、1980年頃には緑茶の需要を上回るなど今日では私達の生活になくてはならない飲みものとなっています。

2019年、そんな身近なコーヒーについて海外で気になるニュースが報道されていました。メディアBloombergやCNNが、世界最大の食品会社ネスレは、「2019年10月1日からインドネシアとブラジル産のコーヒー豆について、除草剤グリホサートが「EUなどの基準値(0.1ppm)付近の検出があった」として検査体制を強めることを決めた、と伝えています(リンク:*1 Bloomberg:Nestle Steps Up Testing After Weedkiller Found in Coffee Beans / *2 CNN Netstle tightens controls on coffee beans after weedkiller scare)。

「コーヒーからグリホサート?」というちょっと驚きの実態があることを気がつかされるニュースですが、調べると、モンサント社(現バイエル社)が2016年に発表した資料「グリホサートの有用性と安全性(リンク切れ / 代替リンクInternet Archive snapshot 2020.SEP.29,15:39:02)」の中に、「プランテーションのような大規模栽培では生産の邪魔になるツタ類雑草を除くため、グリホサート使用が不可欠」という記述があります。コーヒーのような生産においても、この資料にあるように、農地の下草を枯らすために撒いて管理を行っている可能性は高く、そうした使用が、検出に繋がっていると考えられます。

ネスレが決定したこの管理体制強化はEUなど農薬に対する規制の厳しい国に向けた出荷分だけと考えられますので、日本向けの流通にも同様管理が行われているのかについては、確認ができていません。いずれにしてもネスレほど取引量の大きい会社さんが管理態勢の強化を決めた背景を踏まえれば、日本で流通しているコーヒー豆についてもグリホサートの残留状況が気になるものです。そこで、メディアの報道から、2年ほど経っていましたが、農民連食品分析センターでも、国内に流通している生鮮コーヒー豆について、グリホサートの残留実態調査を行ってみることにしました。

このレポートは、2021年に分析サポーター会員さん向けに発行した「分析センター検査室ニュース」に掲載された「生鮮コーヒー豆のグリホサート残留調査の結果2021」の結果をまとめたものです。

検査サンプルと検査法について

検査のサンプルは、生産トン数の多い順を基本に、コーヒー豆の入手が容易であった12の国の生鮮コーヒー豆(いわゆる生豆と呼ぶ、焙煎される前の緑色のコーヒー豆)19検体を購入して行いました。

具体的な原産国は、ブラジル、コロンビア、インドネシア、エチオピア、ペルー、インド、メキシコ、ラオス、ニカラグア、中国、コスタリカ、パプアニューギニアです。

検査は、以下の分析条件で実施しました。(詳細をクリックで続きを表示)

- LC/MS/MS法の条件について

高速液体クロマトグラフ質量分析計:島津製作所製LCMS -8050

分析カラム:InertSustain C18(metal free column) 3um, 2.1x150mm

データ処理:島津製作所製LCMS Solution / Insight

定性・定量:ESI/MRM 安定同位体標識付き標準物質による内部標準法

グリホサートの残留検査は、高速液体クロマトグラフ質量分析計を利用した弊センター開発のグリホサート試験法で実施しました。検査対象成分は、グリホサートおよびその代謝物AMPA、グルホシネートとなっています。本試験によるグリホサートの定量限界は0.01ppm、AMPAは定量限界は0.05ppmです。

分析結果について

本試験法で19検体について検査をおこなったところ、7割に相当する14検体からグリホサートの検出が認められました。グルホシネートとグリホサート代謝物のAMPAの検出はありませんでした。単位はppmです。

表1 生鮮コーヒー豆のグリホサート残留農薬検査の結果2021

考察

今回検出されたグリホサートの検出値が、食品衛生法に定められているコーヒー豆の残留基準値1 ppmを超過しているものはありませんでした。

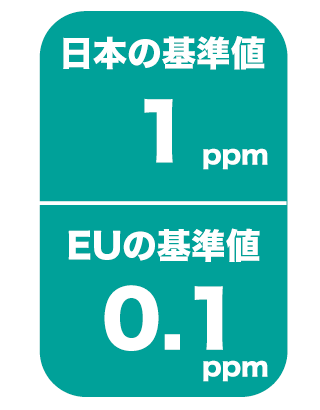

今回検出されたグリホサートの検出値が、食品衛生法に定められているコーヒー豆の残留基準値1 ppmを超過しているものはありませんでした。- 一方、EUがコーヒー豆に定めるグリホサートの残留基準値は、0.1 ppmです(日本の基準値の1/10)。今回の調査では、S1のブラジル産コーヒー豆とS11のペルー産コーヒー豆は、EUの基準値を超過していることになり、EUには輸出できない残留が認められる生鮮コーヒー豆が、日本に輸入されていることを示しています。

- 検出されたグリホサートの濃度は、日本の食品衛生法に定める基準値は超過していないことから、現在の食品衛生法の判断では、人体影響はなく、流通にあたっては問題のないものとして判断されます。

- また、今回検査したのは、生鮮コーヒー豆であり、焙煎をした豆の残留状況はまた異なることが考えられます。

- 2024年、厚生労働省の輸入食品監視業務の検査で、インドネシア産の生鮮コーヒー豆から残留農薬違反(イソプロカルブ、2,4-D)が2事例ほど報告されています。

- コーヒー豆の生産でも、経済的、効率的な生産を維持するために、農薬が使用されています。近年の気候変動などを踏まえれば、農薬使用の場面は増えている可能性がうかがえますが、使用された農薬の管理が不十分な場合には、それらが不適切な濃度の残留農薬として検出されることもあるようです。また、生産現場での使用だけでなく、保管などの際に倉庫で使用されたジクロルボスが検出される例もありました。

- こうした検出は、上記のコーヒー豆を生産する国や特定の農園、販売者などに原因があるというわけではなく、コーヒー栽培で一般的に行われている作業に由来するものと考えています。より残留農薬などの影響を避けたコーヒーを入手したいという場合は、販売元に確認をするか、有機栽培に相当する製品を選択することなどの方法が挙げられます。

補足資料

私たちが引用に使用するのは、生鮮コーヒー豆を焙煎した豆です。生鮮コーヒー豆で検出されたグリホサートは、焙煎後も検出されるかは、気になるところです。焙煎後の豆から検出されるとなると、ドリップ後のカップにもコーヒーとして含有されることになります。そこで、上記の試験でグリホサートが検出されたS01を、手持ちの焙煎機で焙煎したものを作成し、検査をしてみました。また、別途入手した市販の焙煎済みコーヒー豆「エチオピアイルガチェ」についても、グリホサートの検出が認められるかを調べて見ました。

あくまでテストケース、参考資料としての検査結果ですが、以下の表にあるように、0.40 ppmのグリホサートが検出されていたブラジル産ニブラの場合、焙煎後は検出が認められませんでした。

一方、焙煎済みのコーヒー豆として販売されていたイルガチェでは、「痕跡」程度の検出が認められました。焙煎をすると必ずしもグリホサートが無くなってしまうということでもなさそうです(痕跡は、定量下限以下での検出が認められたという意味です)。

今回の試験だけでは、焙煎処理によって、グリホサートが減少するかどうかについては判断が難しいと考えます。ニブラの試験では、試験に供された豆のなかで、グリホサート残留量にばらつきがあり、その影響を受けている可能性もありますし、ハイロースト、シティローストなど、ローストの程度などによっても影響を受けているのかもしれません。焙煎による変化は、今後、調査をする機会を設けて、続報をお届けできるようにしたいと思っています。皆様からの調査研究費用のご支援をお願い致します。

補足資料表 焙煎前と焙煎後のグリホサート残留量の変化2021

|

試料名 |

原産国 |

グリホサート |

|---|---|---|---|

| S01 | 生鮮コーヒー豆ニブラ | ブラジル | 0.40 |

| R01 | 上記S01の生鮮コーヒー豆ニブラを焙煎したもの | ブラジル | 検出せず |

| R02 | 焙煎済みコーヒー豆イルガチェ | エチオピア | 痕跡 |

関連リンク

農民連食品分析センターについて

農民連食品分析センターは、1996年に多くの農業者や消費者の募金により設立された背景を持つ世界的にも珍しい分析施設です。募金による設立のため、企業や行政などの影響を受けることなく、独立した立場で活動を行っています。

農民連食品分析センターは、1996年に多くの農業者や消費者の募金により設立された背景を持つ世界的にも珍しい分析施設です。募金による設立のため、企業や行政などの影響を受けることなく、独立した立場で活動を行っています。

1996年の設立以来、私たちの調査活動は、募金で運営されています。正直なところ、私たちの活動に必要な財政は厳しいところにあります。消費者や農民の立場に立った活動を続けていくためにも、みなさんからの支援が欠かせません。

分析センターを支援していただく会員「分析センターサポーター会員」の募集をしています。年会費一口5,000円以上で、サポーター会員になることが出来ます。私たちの活動を支えてください。よろしくお願い致します。